TEPEYAHUALCO HISTÓRICO

El nombre procede de las voces nahuas ‘tepetl’: cerro; ‘yahualtec’: cosa redonda, y ‘co’: en; que quiere decir «En la redondez o cerco de cerros».

El municipio de Tepeyahualco se localiza en la parte noreste del Estado de Puebla. Colinda este con Veracruz. Están cerca las lagunas de Totolcingo, El Salado, la Unión y de Alchichica.

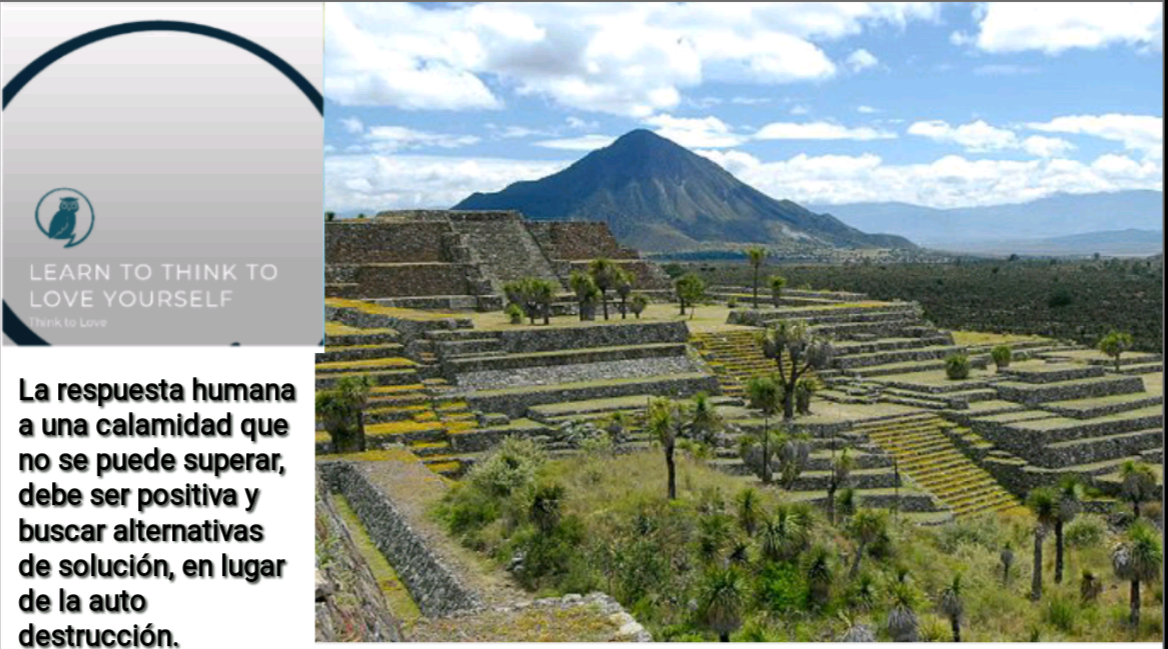

El asentamiento prehispánico hoy llamado Cantona se encuentra a 18 kilómetros del actual poblado municipal y está ubicado en el valle oriental, en su parte central ocupa parte de los municipios de Tepeyahualco de Hidalgo y Cuyoaco en el estado de Puebla. Está sobre un derrame volcánico de piedra basáltica, con vegetación semidesértica, predominan en el sitio yucas y palmas así como algunas coníferas; hay afloramientos de obsidiana, algunas piedras calizas y bancos de arcilla.

Los primeros pobladores fueron tres asentamientos de origen olmeca, teotihuacana y náhuatl, posteriormente llegaron los mayas, residieron en lo que hoy son la ruinas de Cantonac, aproximadamente hace 2,000 años A.C. Se adora a Xutecutli, dios del fuego o del año solar, del cual venía el fuego sagrado de Ixtapalapan. En Tenochtitlan los señoríos de Moctezuma se integraban en 58, el fuego sagrado se recibía en cada señorío al terminar el siglo de 52 años y éste era repartido en todas las aldeas.

La zona arqueológica de Cantona es una arquitectura de magnificencia y de complejidad de esta ciudad prehispánica, cuya posición geográfica temporal y cultural jugó un papel tan importante en el altiplano central. Cantona es una de las pocas ciudades del México

antiguo cuya planificación urbana fue sumamente elaborada. El asentamiento arqueológico está integrado por tres grandes unidades, la mayor al extremo sur la cual cubre una superficie en torno a los 5 kilómetros y las otras dos alcanzan los 3.5 kilómetros, llamadas unidad centro y norte. El nombre de esta ciudad prehispánica, para ubicar la región, se usa la palabra Cantón, o una gran casa: Cantona. Algunas personas han llamado el sitio como Caltonac, otorgándole raíces nahuas, de ‘calli’: casa, y ‘tonalli’: sol; “la casa del sol”, pero esto no está comprobado y por lo tanto se usa el término Cantona. Se han habilitado 15 grandes unidades arquitectónicas para visitar: Calzadas,

patios, conjuntos de juegos de pelota, plaza central, el palacio, plaza oriente o del mirador y terrazas. El acceso desde los poblados de Oriental, Cuyoaco, Texcal, Perote en Veracruz, por carretera para de ahí dirigirse a Cantona vía Tepeyahualco, o bien desde la Sierra Norte de Puebla Libres, de ahí a Tezontepec. En Oriental hay taxis que conducen a Tepeyahualco y de ahí a Cantona. Otra opción es tomar el transporte en Puebla hacia Oriental y de ahí a Cantona. El horario de visita es de 9:00 a 17:00 horas, con un recorrido aproximado de 2 horas.

Otro sitio de interés es el museo de Cantona de Tepeyahualco en honor al señor Limón, cuenta con 4,840 piezas, como Xutecutli dios del fuego o del año solar, el collar de una princesa, valiosa joya que consta de 421 piezas de materiales como el jade, para obtenerlo se hicieron seis exploraciones, se tuvieron que cernir mas de 40 toneladas de tierra para no dejar pasar las piezas más finas, así fue rescatado el collar, un trabajo verdaderamente digno.

No existe información alguna en la documentación de los cronistas e historiadores del siglo XVI, ya que cuando llegó Hernán Cortés, en 1519, Cantona tenía varios siglos de abandono y el asentamiento se encontraba en ruinas. A los españoles de paso a la gran

Tenochtitlán, los recibe un cacique llamado Atonaletzin que en lengua náhuatl, quiere decir «Pequeño sol» o «Solecillo». Dato que encontramos en el archivo de Indias en Sevilla España para confirmación precisa en la tercera carta de relación que le manda Hernán

Cortés al Emperador Carlos V de Alemania y I de España. El paso era obligado ya que los españoles venían de la costa del Golfo y se habían quedado a poblar por toda la ruta, hasta la fecha se conocen en ese pueblo como «las ruinas de los mesones» (también como fábrica de cales Tepeyahualco, y también antiguamente era la Hacienda Beneficiadora de Metales que procesaban extraídos al oriente de la población).

Don Gastón de Peralta, "El Clemente", Conde de Falces, Virrey de la Nueva España, concedió la fundación de la población de Tepeyahualco por Cédula Real del 26 de agosto de 1556. Quedó ubicado a 7 kilómetros al sur de Cantona.

ARQUITECTURA HISTÓRICA

La Ermita de San Pedro o Tepeyahualqui, es del año 1668. El obispo de la Mota y Escobar ordena al vicario de ese lugar quedar al frente de la construcción eclesiástica de una pequeña ermita dedicada a los patronos «San Pedro y San Pablo», tiempo después esa capilla es insuficiente para la población y entonces en el año de 1720 comienza la nueva construcción de lo que hoy es la Parroquia de Tepeyahualco, en honor a San Pedro Apóstol, terminada en el siglo XVI en plena colonia.

El 23 de agosto de 1831, se conceden cinco tercios de la contribución del poblado, para reposición de su cárcel.

La Hacienda de San José Tizaco, fue construida en el año de 1891.

La hacienda de Micuautla que significa, Rincón de Cerro, Rincón de las Aguilas o Cerro de las Aguilas, se localiza a unos cuantos metros de Tepeyahualco rumbo al camino de San Roque.

La hacienda de San Roque y sus postales, se empezó a construir en el año de 1847. Los primeros paredones se construyeron de piedra maciza y madera que fue traída del cofre de Perote, la cal la trajeron de Tenextepec o Jalapasco el Grande, fue diseño francés. Aquí

existen piezas arqueológicas.

La hacienda de San Antonio Alchichica, se empezó a construir en el año de 1895 y se terminó en 1907, estas haciendas fueron el

cacicazgo de la familia Limón.

ACTIVIDADES

Las Fiestas Populares son: el festejo, el 29 de junio, a San Pedro Apóstol, que se adorna con festones morados y flores. Asisten peregrinos de la Sierra Norte de Puebla, el quinto viernes de cuaresma, en homenaje a la imagen del Padre Jesús de Soto. El sábado de gloria se organizan romerías. Se celebra el 2 de febrero en honor a la Virgen de la Candelaria. El 21 de marzo el Natalicio de Benito Juárez, con desfiles que organizan las instituciones educativas. El 5 de mayo la Batalla de Puebla. El 1 de noviembre Todos los Santos. El 8 de diciembre la celebración a la Inmaculada Concepción. El 12 de diciembre celebración a la Virgen de Guadalupe. El 24 de diciembre nochebuena y el 1o de enero año nuevo. Se hacen danzas: se representa la danza de los Tejedores. El municipio celebra sus fiestas religiosas con música de banda, violín y flauta.

Hay artesanías, que elaboran, como vasijas de barro.

Su gastronomía consiste en alimentos, como la barbacoa de carnero, mole poblano, los tlacoyos, caldo de haba, nopales con haba, nopales asados, nopales capeados, nopales en ensalada, arvejones, enchiladas, chileatole, guiso de conejo, gorditas de haba, guisos de

lenteja. Y las bebidas de pulque, aguamiel, leche y ponche. Dulces: tlaxcales gorditas de maíz tierno con azúcar, dulces de calabaza, guayaba, arroz con leche y buñuelos.

Otras actividades están en la Laguna de Alchichica que es un cráter volcánico y debido a cambios del subsuelo ha bajado su nivel de agua, lugar de una gran belleza, es utilizado para recreación, para practicar natación y pesca. También es escenario cada año de la

prueba de natación del triatlón que se celebra en el estado de puebla. Está ubicada a 14 kilómetros de la cabecera.

Esta población mesoamericana o prehispánica o precolombina, como se quiera nombrar su datación, pudo sufrir por las erupciones volcánicas de alrededor, del siglo I, ya que adoran al dios del fuego, e incluso pudo ser la causa de su primer abandono, como sucedió con Cuicuilco al sur del Valle de México. Le pidieron temer a la misma causa que los destruyó. Otra causa del abandono pudo ser por las grandes sequías que asolaron mesoamerica en los siglos XVII a XIX, que coinciden con el abandono de ciudades como Teotihuacán, Cholula, Xochicalco y todas las ciudades mayas.

Estos abandonos se ven también marcados por una destrucción voluntaria de los mismos pobladores. Y se piensa que fue por la frustración de ver que la naturaleza se torna contra ellos, cuando les ofrecen sacrificios para aplicarlos y ni así hacen caso.

En mesoamerica se presenta esta situación en todas las poblaciones de la época, como respuesta humana a una calamidad que no se puede superar, cuando la respuesta podría ser más positiva y buscar alternativas de solución, en lugar de la auto destrucción.

Carlos Cas

Deja una respuesta